江戸文字の源流

「江戸文字」と呼ばれる文字は、江戸時代に盛んに使われ、親しまれた、本来は用途の違う数種類の文字を総称したものです。それぞれの文字が、別々の名称を持ち、使われる場所も違っていました。

京都粟田口の青蓮院門跡であった尊円法親王(1298~1356)は、能筆で知られた伏見天皇の第五皇子として早くから書を世尊寺流の藤原伊房(これふさ)や行尹(ゆきただ)に学び、さらに南宋の張即之の書風を加えて、和様の穏やかさと中国風の力強さを併せ持った書風「青蓮院流」を創始します。

調和のとれた実用の書は、「御家流」と呼ばれ広く一般に定着してゆきます。御家流の名は、父 伏見天皇より「伝えて家の流れとせよ」とのお言葉を賜ったのが由来と言われています。

徳川幕府は早くから、我流の崩した書き方の書簡から起こる争いを予測し、読み間違いからくる事故を避けるため、御家流(青蓮院流)を公用文字とし、高札や制札、公文書の書法として統一をはかります。

実用の書ゆえに、手習い所(寺子屋)の手本としても、多く採用されたことで大衆化し、あっという間に、全国に浸透していきました。

御家流の文字は庶民の手に渡ると、それぞれの職域で独自の発展をとげ、江戸町文化を彩る書体となり「官」「公」の書とはあきらかに違った、街の香りのする「町人の姿」に変化してゆきます。芝居文字、寄席のビラ字、相撲字、町火消しの加護字など、それぞれの職域独自の文字に工夫され、江戸文字は百花繚乱の春を迎えます。

芝居文字(勘亭流)

歌舞伎でお馴染みの勘亭流の始まりは、安永8年(1779)、江戸日本橋堺町(現・新富町)の中村座春興行「御贔屓年々曽我」の鳥居清長描く絵看板に、御家流の書家であった手習い師匠・岡崎屋勘六(1746~1805)が、中村座の依頼で筆を執ったのが最初といわれます。

その独特の書体は江戸市民の評判となって、勘六の号「勘亭」から「勘亭流」の名がついたとされています。

先学の研究によれば、御家流から、浄瑠璃の床本(五行本)、狂言本を経て、芝居文字へと至るようで、岡崎屋勘六・勘亭を芝居文字の創始者ではなく、完成者と位置づけています。

勘亭の書法は評判を呼び、勘亭も看板書きに興味をおぼえて、中村座専属となり、鳥居派の絵看板とともに芝居文字・勘亭流は、歌舞伎に欠かせないものなります。

勘亭没後は、沢村利兵衛、三禮堂清忠(三世・鳥居清忠)を経て、石井三禮、河竹黙阿弥、篠田専二らが受け継ぎ、竹柴濟吉、竹柴鴻作、竹柴蟹助、荒井三禮(初代)、川尻清潭らの名人、上手が輩出し、保坂光亭、二代目荒井三禮、小山觀翁が伝統を守り後進の指導に尽力し、現代では、伏木寿亭師門下の各師、三禮師門下の荒井三鯉師らが活躍されています。

勘亭流の特徴は、墨どっぷりと太筆に、内へ内へと文字を巻きこみつつ、枠いっぱいに隙間なく流麗にかかれています。この書体は、簡単に判読できない程、ぎっしりと詰めて書かれ、「ここまでデフォルメしても判りますか?」と、芝居通の遊び心を刺激していたのです。

相撲字(根岸流)

江戸の相撲番付は宝暦年間(1751~1763)に始まると言われますが、当初は当時庶民に最も判りやすい、最も一般的な書法である御家流の文字で書かれていました。かつて番付の版元であった根岸兼吉(三河屋)の工夫により、相撲字は創始され、その姓を冠してこの書体は「根岸流」と相撲関係者に呼ばれています。

根岸流は相撲界では行司の必須として伝えられ、入門すると稽古が始まり、その習得に励みます。厳しい修行は行司・式守勘太夫から、横綱柏戸の前の年寄名である鏡山を襲名した岡村熊太郎ら名人を生み出し、行司のなかで書芸にも優れた人が代々相撲番付を書いています。

その後番付は日本相撲協会の発刊となり、現在、書き手は式守敏廣氏が健筆を奮って男の世界を表現しています。根岸流は別名力文字ともいわれ、直接的な肉太の線で隙間を少なく表現し、「力士が、互いに力を出し合う様を表す」といわれ、筆のかすれやささくれはあまり気にせず、個性として生かして、独特の世界を男性的に力強く書き上げています。上位幕内の太い文字と下位の極細文字との対比の妙も、根岸流ならではの世界です。

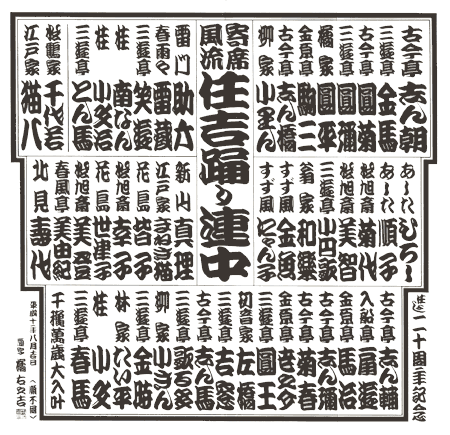

寄席文字(橘流)

寄席文字は、寄席ビラの文字「ビラ字」がその起源です。

寛政3年(1791)、岡本萬作が寄席場である議席を開き、寛政10年(1798)に、神田豊島町藁店に「頓作軽口噺」の看板を掲げ、風呂屋や髪結床など人の集まるところにビラ、すなわちポスターを貼って宣伝を始めました。これが寄席、そして寄席ビラの始まりといわれます。

天保年間(1830~1844)、神田の紺屋職人、栄次郎がビラ固有の書体の元を作り、この書体はビラ清こと粟原孫次郎に伝わり、孫次郎の二人の息子、二代目ビラ清、初代ビラ辰を経て、二代目ビラ辰の登場で一時代を築きます。が、震災、戦災による被害を受け、ビラ字の伝統は一時跡絶えてしまいます。

私の師匠・橘右近は柳家竜馬と名乗っていた噺家時代に、二代目ビラ辰のところへよく使いにやらされ、その独自の書体に魅せられて、ビラ字の習得に励み、昭和24年(1949)、ビラ字の伝統を残すべく、噺家をやめて書家専業となりました。以来、工夫研鑽を重ね、独自の文字、寄席文字を完成させます。

昭和40年(1965)に、それまでのビラ字の名を改めて「寄席文字」と名付け、八代目桂文楽師匠の薦めにより「橘流寄席文字家元」となり、啓蒙に勤め、門弟を育てて今日の隆盛を築きました。

寄席文字勉強会、寄席文字教室が各地で開かれています。寄席文字の特徴は、お客が一杯に入るように余白を少なくし、昨日より今日、今日より明日が良くなるように右上りの筆勢で、筆に墨をタップリとつけて、一気に書き上げるところにあります。

私、橘右之吉の寄席文字は国立劇場、国立演芸場のポスター、めくり、広告などで見られます。近年は寄席以外でも使用機会が増え、様々なご注文を頂いています。

籠字

籠字とは本来、文字の形態の名称ではなく、大きな掲額や看板などの大きな文字や、堤灯、行李などの凸凹のある面に文字を書くなど、一筆で書きにくい場合に、文字の輪郭を書き上げ、その中を塗込む「双鉤填墨」(そうこうてんぼく)の書法、「籠写し」で書かれた文字を指します。

「籠字」の技法は室町時代の御家流にすでに見られます。奈良當麻寺西南院の寺額文字「當麻寺」は、後奈良天皇の宸筆を彫った、室町期のものと伝えられますが、籠写しの技法を使った好例です。一見、書法を無視した塗り絵のように見えますが、造字手法は、文字の変化と書の実用性を踏まえたうえでの、当時の新たな書法だったのです。

やがて文字独自の形がほぼ確立され、このように書かれた文字を「籠字」と呼ぶようになりますが、堤灯職人、纒師、町火消しの半纒や手拭の染色下絵師など、それぞれの師匠、親方に仕込まれ、何代もかけて受け継ぎ、作り上げてきた文字だけに、その用途によって、微妙に籠字の形体は違います。

巷間「江戸文字」といわれる「籠字」は、寺社に貼られる千社札の「千社札文字」や半纏の文字を指します。千社札文字や半纏文字は肉太で、めりはりの効いた、切れ味の良い、遠目の利く工夫がなされ、造形されています。

千社札は江戸期のものも残っていますが、まだ「千社札文字」としての完成は見ていません。

「千社札文字」の完成は明治末期、題名納札の大家であった太田櫛朝と、意匠の達人として知られた初代、二代の高橋藤の登場を待たなければなりませんでした。明治初期に納札界の幹部が千社札文字を「江戸文字」と改めて以来、こう呼称されるようになったといいます。

現在の「千社札文字」の伝統と書法は、亡き橘右近師匠の教えと、「東都納札睦」を主宰する関岡扇令師の薫陶をあわせうけた、故橘右近師匠門弟の研鑽努力と、納札界各位の協力によって継承されています。

千社札の文字のみならず、半天の代紋、字凧の文字、大入りや祝いビラの文字、卍形に四角いっぱいにはめ込んだ角崩し文字、牡丹の花びらに見立てた牡丹字、魚がし丸や浅草丸のような飾り文字、複数の文字を組み一文字に造形する抱き字、なども、遊び心と洒落っ気いっぱいの籠字の一態です。